孙中山与红十字会结缘

所谓红十字文化中国化,实际上就是“红十字”登陆中国,为中国人所认识、接纳、践行的过程。在此过程中,孙中山成为最早一批接触“红十字”的中国人。

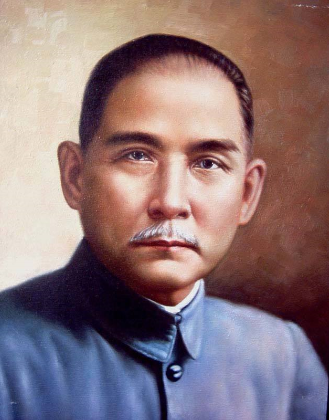

孙中山(1866—1925年),名文,字载之,号逸仙,幼名帝象,化名中山,生于广东香山县(即中山市)翠亨村的农民家庭,幼年在村塾读书识字。

1886年毕业后,孙中山决定学医,“以医亦救人之术也”。经人介绍,他入广州博济医院附设南华医学校读书。1887年进入香港西医书院(香港大学的前身),孙中山与红十字会由此结缘。一方面,所学西医课程,不可能不涉及红十字医疗救护方面的内容;另一方面,他在这里结识了终身难忘的良师益友康德黎,使他与红十字会更为“亲近”。

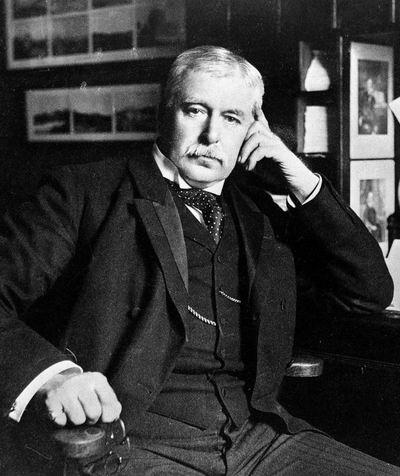

康德黎

康德黎是英国人,伦敦著名外科医生,香港西医书院创办人,1889至1896年任西医书院教务长,对孙中山非常赏识,视为得意门生。

康德黎还有一个重要身份——“红十字会英国伦敦支队创始人”,是伦敦红十字运动发展史上举足轻重的人物。不仅如此,他还是香港红十字会的创始人。据孙中山说,他创办香港红十字会并“集其地之英商、军士及巡捕等而督课之,艺成而领有会照者已百数十人”。可想而知,与康德黎交情深厚的孙中山,从他身上学到的,除了精湛的医术,还有秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神。孙中山推崇“博爱”,矢志不渝,与他和“红十字”之间的缘系是分不开的。

1892年7月,孙中山以优异成绩从香港西医书院毕业后,在澳门、广州等地行医,把救死扶伤的人道主义事业付诸实践。

“上医医国,其次疾人”。治病救人固然重要,但“医国”更为重要。时值清王朝病入膏肓,江河日下,对内残酷剥削、压榨,敲骨吸髓,以致民不聊生;对外,丧权辱国,使中国一步步走向半殖民地深渊。这使忧国忧民的孙中山愤懑不平,乃决定放弃“医人”之术,走上“医国”之路。

1895年10月26日至28日,他在广州发动起义,由于谋事不周惨遭失败,孙中山被悬赏通缉,由此踏上流亡海外宣传革命之路。

首次引进红十字救护知识

1896年10月,孙中山由美国抵达英国伦敦后,受到“红十字会英国伦敦支队创始人”康德黎夫妇殷勤招待。10月11日,孙中山拜访康德黎,途中遭清政府使馆人员的绑架,被囚禁在中国使馆,这就是轰动一时的孙中山“伦敦蒙难”事件。经康德黎夫妇多方奔走,被羁囚12天的孙中山才重获自由。

客居伦敦期间,因为救命恩人、伦敦红十字会“关键”人物康德黎的缘故,孙中山与伦敦红十字会多有联系,结识了该会医生柯士宾,与之建立了深厚交谊。柯士宾写有一部《红十字会救伤第一法》,广受赞誉,已翻译成法、德、意、日四国文字。他希望孙中山能把该书翻译成中文,以便在华人世界传播。孙中山欣然接受,很快完成。

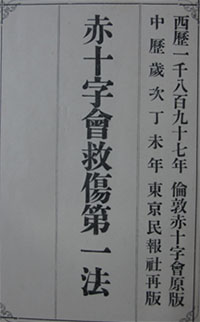

《赤十字会救伤第一法》封面

1897年春夏间,中文版的《红十字会救伤第一法》由伦敦红十字会出版。这部孙中山誉为“济世之金针,救人之要术”的书,是一部“救伤拯危之法”,教人了解救伤的方法,一旦遇到意外不至于惊慌失措,按照此书的方法进行救护,可以挽救人的生命,为送医救治争取时间。它是一本救护培训教材,所述内容为“通行之知识”,也就是红十字会员和志愿者必须掌握的现场初级救护的基本方法和技能。所谓“第一法”,也就是初步、基础的方法;同时“第一”之称也意味着初级救护的极端重要性。

柯士宾之所以请孙中山翻译此书,固然因为孙中山是伦敦红十字会的先驱康德黎的得意门生,对红十字会有很深的感情;另一个不可忽视的因素是孙中山有深厚的医学背景,能够对该书的内容有精准的把握,毕竟该书有较强的专业性,翻译工作非一般人所能胜任。孙中山能够不负重托,也正得益于此。对柯士宾的良苦用心,孙中山深表敬意:“呜呼!西人好善之心,可谓无所不用其极,此其一端也。”

翻译《红十字会救伤第一法》,孙中山本着忠实于原著的基本要求,从结构、形式到内容,未加改变,用那个时代的中文表达和阅读习惯,和盘托出。全书共6章,分别为 “论体格并功用”、“论血脉”、“论受伤”(上编)、“论受伤”(下编)、“论移伤之法”、“论妇人侍病法”。另有附录之一为“裹扎须知”,也就是三角带的用途、用法,这是救伤必备之“工具”;附录之二是“问题”,每章15个问题,共75个问题,其实是各章的“知识点”,通过问答题复习,可以巩固所学内容。书中附图41幅,增强了直观性,有助于提高教与学的效果。

孙中山译著由伦敦红十字会出版时,书名为《红十字会救伤第一法》。1906年冬,孙中山在日本对该书作了文字上的修饰,因受日本语言习惯的影响,把初版的“红十字会”改为“赤十字会”,1907年2月由《民报》社在东京再版。这是孙中山一生中惟一一部译著。

颁“大总统令”确立红会地位

“伦敦蒙难”而大难不死,孙中山对香港、伦敦红十字会创始人康德黎心存感激,无以言表,对红十字“博爱”诉求有了刻骨铭心的体验,而翻译出版红十字人所著的承载博爱精神的《红十字会救伤第一法》,更强化了他对“博爱”的价值追求。孙中山关心、推动中国红十字事业的发展,是一种发自内心的自觉行为。

1912年1月1日,中华民国诞生,中国红十字会面临新的抉择。2月15日,沈敦和以中国红十字会名义向新政府表达了美好祝愿,在《红十字会致北京临时政府袁及孙大总统、黎副总统》电称:“统一已见明文,南北战祸永息,本会乐赞和平,曷胜额庆!”为争取民国政府的承认,维持其合法存在,沈敦和向黎元洪副总统提出“立案”(注册登记)请求。

孙中山立即表示支持,2月29日,《临时政府公报》第25号发布了《大总统令内务部准予中华民国红十字会立案文》,以“该会热诚毅力,殊堪嘉尚,应予立案,以昭奖劝”。孙中山“准予立案”的电文揭诸《临时政府公报》和《申报》等权威性报章,这对红十字会会员也是一个巨大的鼓舞。

中国红十字运动在孙中山的直接关怀下,平稳过渡,步上健康发展的轨道。虽然民国时期政坛风云变幻莫测,但政界要人对红十字事业的首肯和支持始终如一。中国红十字会确立牢不可破的地位,显然与“国父”孙中山鼎力支持分不开。

为红会国际交流开辟道路

红十字运动具有国际性。孙中山“伦敦蒙难”,红十字人康德黎施以援手;翻译《红十字会救伤第一法》,都是对“国际性”的诠释。在中国红十字会的国际合作与交流方面,孙中山积极推动,为红会国际交流开辟道路。

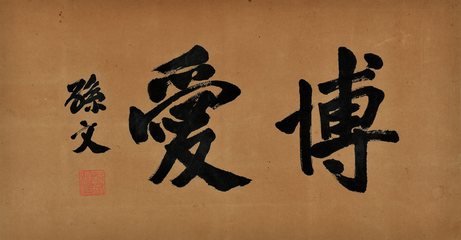

题词“博爱”红十字文化薪火相传

孙中山把“博爱”视为终生为之努力奋斗的理想,除了不断的理论宣传和毕生的实践以外,他还以题词的形式,使“博爱”思想广泛传扬。据《孙中山题词遗墨汇编》一书统计,孙中山关于“博爱”的题词多达64件,在其所有题词中数量最多,足见“博爱”思想在孙中山思想体系中的分量。其中为红十字会的题词,特别值得一提。

民国元年(1912)4月20日,孙中山莅临福州,为福建红十字会创办人林雨时(辛亥老人,老同盟会员)题写:博爱条幅,现存福州中山纪念堂。

1921年,孙中山在广州就任非常大总统。为了结束军阀割据的局面,建立民族独立、自由、民主、统一的新中国,孙中山准备举兵北伐。8月,非常国会通过“出师北伐”决定。由此拉开北伐战争的序幕。

为支持孙中山北伐,宋庆龄与何香凝等发动妇女组织“出征军人慰劳会”,宋庆龄任会长,何香凝任总干事。同时,组织番禺红十字会10余人组成救护队,随孙中山进行战事救护,并遵章加入中国红十字会,宋庆龄亲自担任南海、番禺、顺德分会联合会总裁。

孙中山欣然为中国红十字会番禺分会题写“博爱”二字,以示表彰。这个题词载入中国红十字会史册,薪火相传,成为中国红十字运动的强大精神动力,激励一代又一代红十字人献身人道主义事业。中国红十字会总会机关刊物《博爱》杂志,即以此题词作为刊名。

《博爱》杂志

一代伟人孙中山,与红十字结缘如此之深,令人惊叹。孙译《红十字会救伤第一法》,振聋发聩,也使孙中山对红十字“博爱”文化认知得到升华,丰富了孙中山“博爱”思想的内容。孙中山“博爱”思想的发扬光大及他对中国红十字事业的推动,都体现了他对“博爱”的不懈追求。孙中山无愧为红十字文化中国化的先驱!

上一篇:没有内容了!

下一篇:没有内容了!

当地时间9月11日,数千人聚集在美国纽约世贸中心遗址广场,悼念24年前“9·11”恐怖袭击事件中的遇难者。[详细]